カラフル 放課後等デイサービス・日中一時支援

はじめに

子どもと関わる中で、「なぜこういう行動をするんだろう?」「どう声をかければ理解してもらえるだろう?」と悩む場面は少なくありません。

御存知の通り、大人と同じように考えているわけではなく、子どもにはその時期ごとに独特の“ものの見え方”や考え方があります。

この子どもならではの発達の道すじを明らかにしたのが、スイスの心理学者ジャン・ピアジェです。

ピアジェは「子どもの思考は大人の縮小版ではなく、発達の段階ごとに質的に異なる」と捉え、その過程を体系的に整理しました。

その理論は教育や発達支援の分野に大きな影響を与え、今日でも「子どもの成長を理解する地図」として活用されています。

ピアジェ理論を簡単に理解する

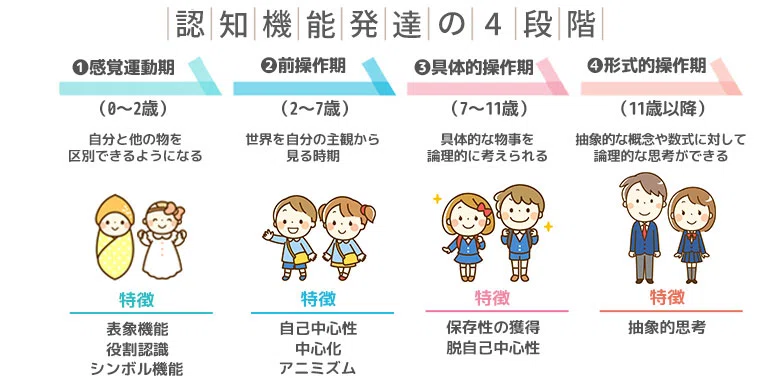

ピアジェは子どもの発達を大きく4つの段階に分けました。

- 感覚運動期(0〜2歳前後)

五感と体の動きを通じて世界を理解する。

「いないいないばあ」で、物は見えなくても存在することを少しずつ学ぶ。 - 前操作期(2〜7歳前後)

言葉やイメージを使えるようになるが、自己中心的。

コップの形に惑わされ「背が高い方が量が多い」と考えやすい。 - 具体的操作期(7〜11歳前後)

具体物を使えば論理的に考えられるようになる。

分類や順序立て、因果関係の理解が進む。 - 形式的操作期(11歳以降)

抽象的・仮説的な思考が可能になる。

「もし○○だったら…」と未来や条件を考えられるようになる。

重要なのは「年齢=段階」ではなく、子どもの行動をよく観察して今どの段階が強く出ているかを見ることです。発達障害のある子どもでは、年齢より前の段階の特徴が残ることも珍しくありません。

ピアジェ理論の意義と限界を知る

ピアジェの理論は、子どもの認知発達を体系的に説明した最初のモデルであり、教育や心理学の分野に大きな影響を与えてきました。

「子どもは大人の小型版ではなく、発達段階に応じた独自の思考をしている」という視点は、今も教育・発達支援の根本を支えています。

しかし近年の研究から、次のような点が指摘されています。

- 厳密な段階区分は難しい

実際の子どもの発達はピアジェが想定した通りに進むとは限らず、段階の境界はあいまいです。 - 能力を過小評価している場合がある

例えば「物の永続性」は9か月以降とされたが、現在ではもっと早い時期から理解の兆しが見られると報告されています。 - 個人差が大きい

発達障害を持つ子どもは特に、ある領域では年齢より進んでいたり、別の領域ではゆっくりだったりと、段階ごとにばらつきがあります。

こうしたことから、**「発達は階段を一段ずつ登るようなものではなく、もっと柔軟で波のように重なり合いながら進む」**という見方が主流になりつつあります。

現代での活用のされ方

では、ピアジェ理論はもう古いのかというと、そうではありません。

- 教育現場や発達支援では今も**「子どもの行動理解や成長支援の目安」**として幅広く使われています。

- ただし、そのまま鵜呑みにするのではなく、**「あくまで一つの枠組み」**として活用することが推奨されています。

- 近年は、個人差や環境の影響を重視する理論(例:ヴィゴツキーの社会文化理論、シーグラーの重なり合う波モデルなど)と併せて使うのが一般的です。

つまり、ピアジェ理論は「絶対的な答え」ではなく、「子どもを観察する際のレンズ」として活かすのが現代的な使い方です。

各段階に合わせた家庭での工夫10選

How kids HPより

感覚運動期(0〜2歳前後)

工夫1:いないいないばあ

赤ちゃんにとって「ママが隠れた=消えた」と感じる時期があります。何度も繰り返すことで、「見えなくても存在している」ことを安心感とともに学びます。

工夫2:積み木・コップ重ね

手で触って崩してみることで「大きいと安定する」「小さいと上に乗る」といった因果関係を体験。台所のプラスチック容器を重ねるだけでも良い刺激になります。

前操作期(2〜7歳前後)

工夫3:お店屋さんごっこ

「いらっしゃいませ」「これください」など役割を演じる遊びは、他人の立場を体験できる貴重な機会。順番を待つ・お金を渡すといったルール理解にもつながります。

工夫4:水や砂の移し替え実験

ペットボトルの水を細いグラスに入れると「いっぱいだ!」と感じてしまうのがこの時期。実際に量りながら「形は変わっても量は同じ」と体験させると保存の概念が育ちます。

具体的操作期(7〜11歳前後)

工夫5:料理で計量

「100mlを2回=200ml」といった数量の理解は、実際に計量カップを使うことで定着します。料理は日常にある最高の“算数教材”です。

工夫6:片付けを分類ゲームに

「赤いブロックは赤い箱」「丸いブロックは丸いシールの引き出し」など、分類のルールをゲーム感覚で導入。論理的な整理の力を自然に身につけます。

工夫7:トランプやすごろく

順番を守る、ルールに従う、数を比べるといった力が遊びを通して育ちます。勝ち負けを経験することも社会性を高めます。

形式的操作期(11歳以降)

工夫8:紙飛行機の実験

「どの形が一番遠くに飛ぶかな?」と仮説を立てて、実際に飛ばして比べる。科学的な思考の入口になります。

工夫9:家庭ルールの理由を話し合う

「なぜ9時に寝るのか」「なぜスマホは時間を決めるのか」などを話し合うと、子どもはルールを納得感を持って受け入れられます。単なる押し付けではなく、論理的に理解できる段階です。

工夫10:「もし○○だったら?」と未来を想像する

「もし先生になったら?」「もし宇宙に行けたら?」といった仮想の話題は、抽象的な思考を広げ、将来の計画性や夢にもつながります。

まとめ

ピアジェ理論は「子どもはその時期ならではの考え方をしている」というシンプルなメッセージです。発達障害のある子どもへの関わりでも、段階に合わせた関わりをすると理解が深まり、無理のないペースで成長を支えられます。

- 感覚運動期:体を使う遊びで世界を理解

- 前操作期:ごっこ遊びや保存の体験で社会性と理解を育てる

- 具体的操作期:分類や計量、遊びで論理的思考を強める

- 形式的操作期:実験や話し合いで抽象的・仮説的な思考を伸ばす

小さな工夫の積み重ねが、子どもの「できた!」につながります。家庭での毎日が安心と成長の場になるように、ぜひ取り入れてみてください。

発達を手助けする家庭でできる8つの工夫とその効果を分かりやすいイラスト付きにPDF化しました

ぜひ、お役立てください